イメージ

産業・エネルギーシステム

第二事業部

営業第二部

堀 和樹

産業・エネルギーシステム

第一事業部

カーボンニュートラル事業

開発センター

山藤 繁樹

船だって“アイドリングストップ”の時代

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、海運業界でもCO2排出量削減への取り組みが進んでいる。多くの船舶では、船内の照明や空調などに必要な電力を、ディーゼルエンジンを動力とする船内の発電機でまかなっている。そのため港に停泊中も、船舶からは燃料の使用に伴うCO2が発生。その量は国内の港湾におけるCO2総排出量の約4割を占める※1。

しかし、停泊中に船内のエンジンで発電する代わりに陸上から電力の供給を受ければ、船だってCO2を発生させないアイドリングストップが可能だ。この仕組みは陸上電力供給システム(OPS=Onshore Power Supply)と呼ばれ、欧米で先行して普及。アメリカではOPSに対応している船でなければ入港できない港もあるほか、ドイツでは再生可能エネルギー100%のクリーンな電力を供給するOPSも稼働。世界各地で「カーボンニュートラルポート」化が進められている。

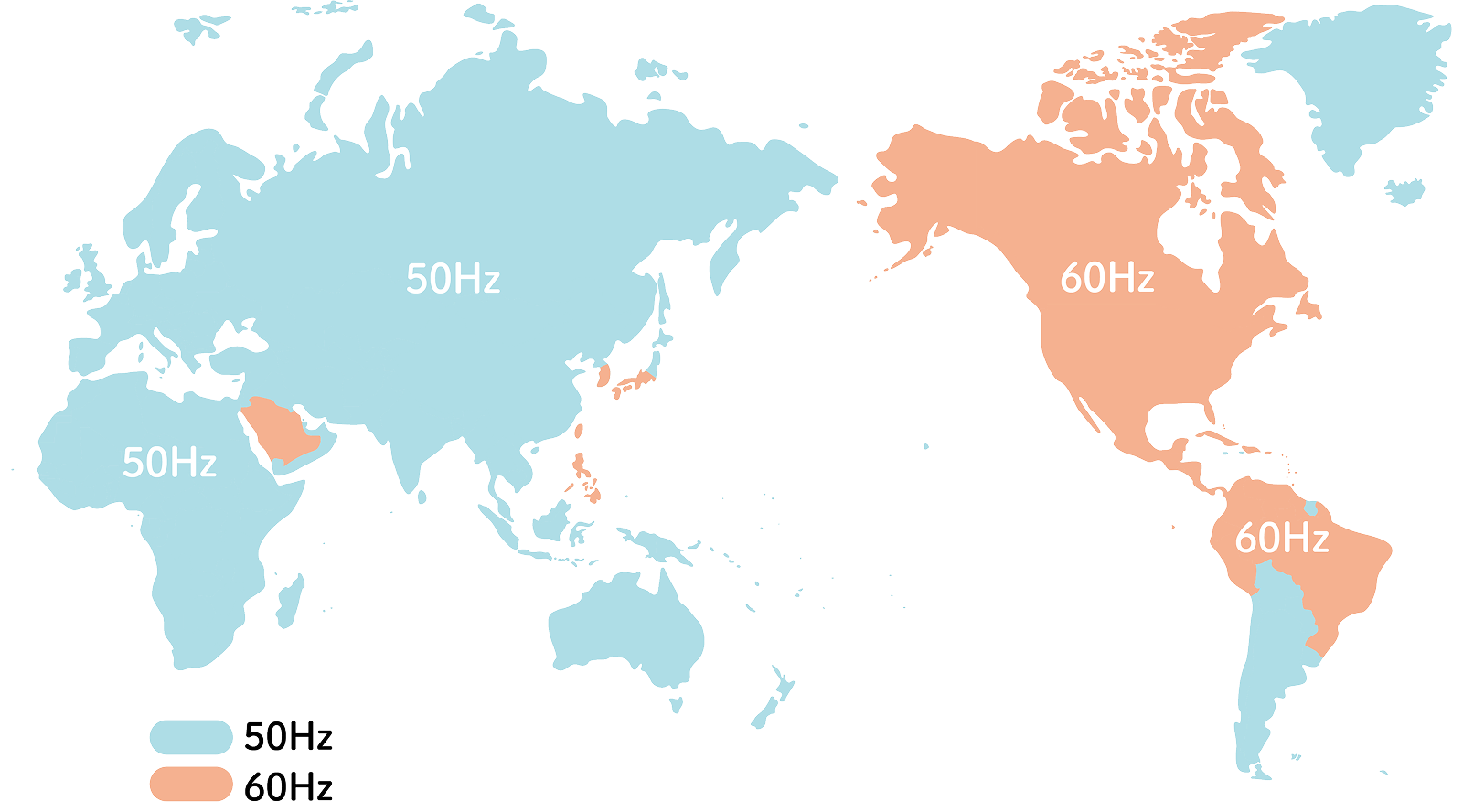

OPSを世界中に広げる上で、課題の一つが周波数だ。船舶内での電源周波数は一般的に60Hz。これに対し世界の多くの国では50Hzの電力が供給されている。日本では、富士川(静岡県)と糸魚川(新潟県)をおおよその境に、東は50Hz、西は60Hzに分かれる。つまり東日本を含めた、世界の大部分を占める周波数50Hzエリアでは、OPSの設置にあたり周波数変換が必須になる。

ここでTMEICの出番だ。周波数変換技術をはじめ、電力の変換や制御に関わるパワーエレクトロニクス(パワエレ)はTMEICのコアテクノロジーの一つ。この強みを活かしてTMEICは2024年、横浜港でのOPS新設プロジェクトに参画。同港のカーボンニュートラル推進の取り組みに大きく寄与した※2。

- ※1出典:カーボンニュートラルポート(CNP)の形成について/国土交通省港湾局 資料

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001390169.pdf - ※2出典:TMEICプレスリリース

https://www.tmeic.co.jp/news_event/pressrelease/2024/20240122.pdf

部署も国境も越えた全社プロジェクト

OPS向け周波数変換装置

TMEICがOPSの分野に注力するきっかけは2021年にさかのぼる。この年TMEICでは、カーボンニュートラルに関するグローバルプロジェクトが始動。長年培ってきたパワエレの技術とソリューションを用いて、多種多様な産業分野におけるカーボンニュートラル実現を後押しすることを目指し、部署や国をまたぐ複数のプロジェクトが立ち上がった。

その一つが、TMEICアメリカ現地法人の呼び掛けで発足した、OPS向け周波数変換装置の開発プロジェクトだ。周波数50Hzエリアである欧州への展開を念頭に置き、産業用モータを効率的に制御するドライブ装置(インバータ)として広く使用されているTMEICの既存製品「TMdrive-10e2」をベースに、50Hzから60Hzに変換する装置へ改良開発する方針を定めた。この製品は、OPSに用いた場合にも、小型船舶から大型船舶まで幅広い出力容量に対応できる性能を持つ。また海外にも数多く納入され、新規の設置やメンテナンスが世界中で実施しやすいことも選定の理由だ。

OPSの電源品質は国際規格(IEC)で定められている。「TMdrive-10e2」の改良開発に携わった技術統括の山藤は、難しさを振り返る。「本来はモータの駆動・制御に特化したドライブ装置を、船内のあらゆる電気機器に高品質な電力を供給する装置へとアップグレードさせる、難易度の高いミッションでした。TMEICに蓄積された技術と知見を総動員して臨みました」。設計担当と連携して改良を重ね、アメリカ現地法人の研究施設にも足を運んで試作装置の検証を行い、ついに開発に成功。カーボンニュートラル実現を加速させる、TMEICの新しいソリューションが誕生した。

チームが一丸となって“日本初”を実現

カーボンニュートラルポートの

イメージ

新たなソリューションが生まれても、すぐに成果に結びつくわけではない。国内外で粘り強くアピールに努めた結果、チャンスは国内で生まれた。国が推進するカーボンニュートラルポート形成の取り組みの一環で、横浜市が横浜港本牧ふ頭にOPSを新設することを発表。50Hzの東日本エリアで、周波数変換装置を備えた公共埠頭でのOPSの設置は日本初だ。TMEICがこの分野で第一人者のポジションを確立するためにも、日本で最初の案件は絶対に譲れない。固い決意を持って三菱電機などとの企業チームで入札に参加。受注を勝ち取った。

受注してからの道のりも一切気を抜けないものだった。横浜港で求められた出力電源の品質レベルは、IECの国際規格を大きく上回る。たとえば、周波数の誤差の範囲は、IEC規格では±5%以内と定められているのに対し、今回は±0.01%以内に収めるという桁違いの厳密さだ。これらいくつもの厳しい基準をクリアした上で、さらに自社の周波数変換装置を他社製の電力供給関連機器と接続し、OPSとして組み上げる必要がある。全てがトラブルなく接続され、高精度の電力を供給できるよう、入念に確認しながらシステムインテグレートを進めた。

今回のプロジェクトは納期までの日数が短く、参考となる過去の事例もない中で、全体の進行管理に奔走したのは営業担当の堀だ。「短納期案件だったため、メンバーの顔合わせをする間もなくスタートし、実際に全員が対面したのはプロジェクトが動き始めたあとでした。そのとき初めてチームの実感を持てたことを覚えています」と堀は明かす。何度も工場に出向いたり、調達先で交渉を行ったりと、各メンバーに伴走しながら調整に尽力。チームの全員がやりきる覚悟を持って取り組み、2024年9月、無事に設備納入を果たした。

30年先の未来につながる仕事

今後も国内外でOPSの導入が加速することが見込まれる中、TMEICは、より規模の大きなOPSを手がけるための準備も進めている。大型船舶など船内設備が大きくなるほど、高品質な電力の供給を可能にするTMEICの制御技術が重要性を増す。TMEICはシステムインテグレータとして、船舶と接続するケーブルマネージメントシステムやコミュニケーションシステム※3、設備を収納するコンテナハウスなど、OPSの周辺機器も含めてワンストップソリューションを提供できる。この強みをさらに確固なものにするために、関連する機器メーカーとの連携など、ネットワークの強化に力を入れている。

入社7年目の堀は、学生時代に訪れた長崎の港で、明治期に建造されたクレーンが今も現役で稼働する光景に感動。ダイナミックな「モノ」を作る仕事の一端を担いたいと思いTMEICに入社した。自身の原点ともいえる港湾のプロジェクトへの思いはひとしおだ。「OPSを納入して終わりではなく、今後本格運用される設備を通して、今の社会はもちろん未来の人の役にも立てるのがうれしい。自分の仕事は確実に誰かのためになるのだと、営業担当として確かな手応えを感じられたプロジェクトでした」

ベテランエンジニアの山藤も、やりがいをこう語る。「TMEICが手がける製品は寿命が20~30年と長いものも多く、新入社員のときに関わった製品に、お客さまの設備更新で数十年ぶりに再会することもあります。自分たちが世に送り出したものが、長い年月の中で新しい価値を生み出し続けてくれる。この仕事の醍醐味です」

日本で初となる、周波数変換装置を備えたOPS。前例のないプロジェクトを短期間でやり遂げたチームの原動力には、立場も世代もさまざまなメンバー全員の、自らの仕事への誇りと情熱があった。

- ※3ケーブルマネージメントシステム:停泊中の船舶のソケットに陸側ボックスからモバイル又は固定式で安全に給電するためのシステム

コミュニケーションシステム:陸上給電の運用支援のためのデータインターフェースシステム(国際規格IEC80005-2準拠)